疾患概要

物を飲み込む働きを嚥下(えんげ)機能、口から食道へ入るべきものが気管に入ってしまうことを誤嚥といいます。誤嚥性肺炎は、嚥下機能障害のため、唾液や食べ物、あるいは胃液などと一緒に誤って細菌を気道に吸い込んでしまうことにより発症します。

原因・症状

高齢者や神経疾患などで寝たきりの患者さんは、口腔内の清潔が十分に保たれていないこともあり、この場合、肺炎の原因となる細菌がより多く口腔内で増殖してしまいます。また、高齢者や寝たきりの患者さんは、咳反射が弱くなり嚥下機能が低下することが多いです。その結果、口腔内の細菌が気管から肺へと吸引され、肺炎を発症します。また、栄養状態が不良であることや免疫機能の低下なども発症に関与します。時には、嘔吐などで食物と胃液を大量に誤嚥して発症する場合もあります。膿性の痰、咳、発熱などが肺炎の典型的な症状です。しかしこれらの症状がなく、なんとなく元気がない、食欲がない、のどがゴロゴロとなる、などの非特異的な症状のみがみられることも多いのが誤嚥性肺炎の特徴です。

検査

誤嚥が明らかな場合や嚥下機能低下が確認されている患者さんでは、胸部エックス線写真や胸部CT検査で肺炎像を確認することで診断できます。血液検査での白血球増加や炎症反応の亢進も重要な所見です。寝たきりの高齢者など、誤嚥性肺炎を発症する可能性が高い患者さんが、膿性の痰、咳、発熱などを発症した場合には、本症を考えます。

治療

治療としては、抗菌薬を用いた薬物療法が基本です。呼吸状態や全身状態が不良な場合は入院して治療を行います。同時に口腔ケアの徹底、嚥下指導も重要です。また、嚥下機能に悪影響を及ぼす薬物を内服していないかチェックし、その上で嚥下反射を改善する効果が確認されているACE阻害薬などの適応を検討することがあります。

その他

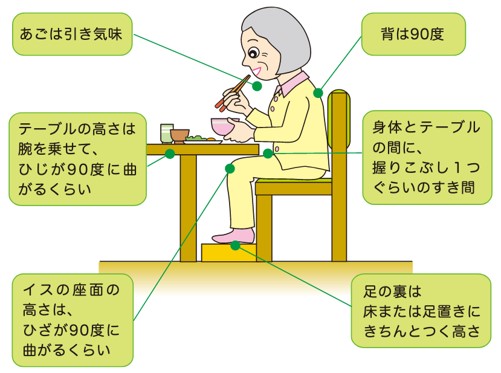

誤嚥を防ぐための食事摂取の方法について図を示します。

患者さんに安心し信頼していただける質の高い医療の提供を心がけて

呼吸器内科で診療を行う病気は、腫瘍、感染症、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息、間質性肺炎など多岐にわたります。

なかでも、WHOの2020年度全世界での死亡原因予想で上位となることが予測されるCOPD・肺癌・肺炎(結核含む)など頻度の高い疾患や、地域特性の高い悪性胸膜中皮腫について最新のエビデンスに基づいた治療を行うことができるよう取り組んでいます。

先端分野の臨床と研究の実践、医師をはじめとする医療人の臨床教育、受診される患者さんにとって安心できる呼吸器領域の医療の提供を心がけています。

木島 貴志(きじま たかし)診療部長/主任教授