疾患概要

結核は、結核菌に感染することによって発症する感染症の一つです。結核菌は主に肺の内部で増えるため、咳、痰、発熱、呼吸困難等、風邪のような症状を呈することが多いですが、肺以外の臓器が冒されることもあり、腎臓、リンパ節、骨、脳など身体のあらゆる部分に影響が及ぶことがあります。感染症法では2類感染症に指定されており、空気感染対策が必要になります。

原因・症状

結核は、結核菌に感染することによって発症します。結核菌に感染すると、結核菌は主に肺の内部で増殖するため、咳、痰、発熱、呼吸困難など風邪のような症状を生じます。ただし、症状が2週間以上も持続したり、良くなったり悪くなったりを繰り返すことが風邪とは異なります。また、血痰(痰に血が混じる)が出ることもあります。

ただし、結核菌に曝露された人のすべてが結核菌に感染するわけではありません。また、仮に感染したとしても、ほとんどの人は免疫によって結核菌を抑え込み発病しません。その人の体力や免疫力が低下した場合に、結核菌が再び活動を始めて発病します。

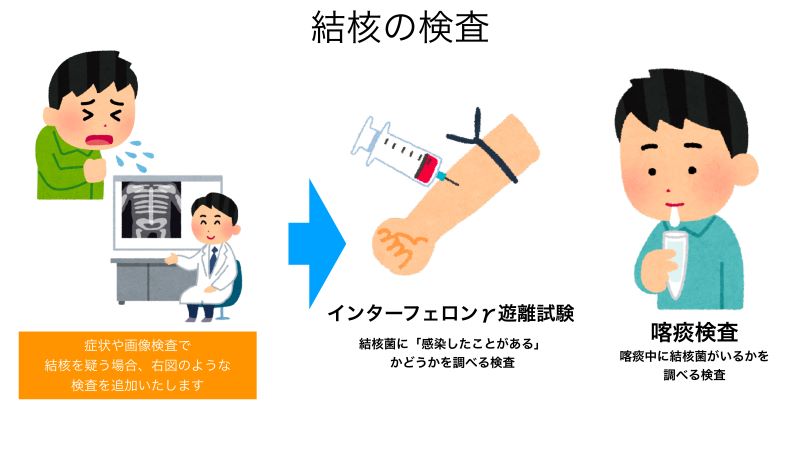

検査

結核の診断には、胸部単純写真、微生物検査などで行われています。通常、血痰などの結核を疑う症状や、胸部単純写真で結核を疑う陰影がみられた場合などに、追加で以下の検査を行います。

1)インターフェロンγ(ガンマ)遊離試験:結核感染の診断に用いられます。以前はツベルクリン反応検査を多く用いていましたが、ツベルクリン検査はBCG接種の影響を受けるので、現在はこちらがよく使用されています。

2)喀痰検査:痰をスライドガラスに塗って結核菌を染めて顕微鏡で見る検査(塗沫検査)と、結核菌だけを増殖させる培地で痰を培養する検査(培養検査)があります。塗沫検査はすぐに結果が出ますが、結核菌が多くいないと陽性になりません。逆に、培養検査は少ない菌でも陽性になりますが、結果が出るまでに時間がかかります。

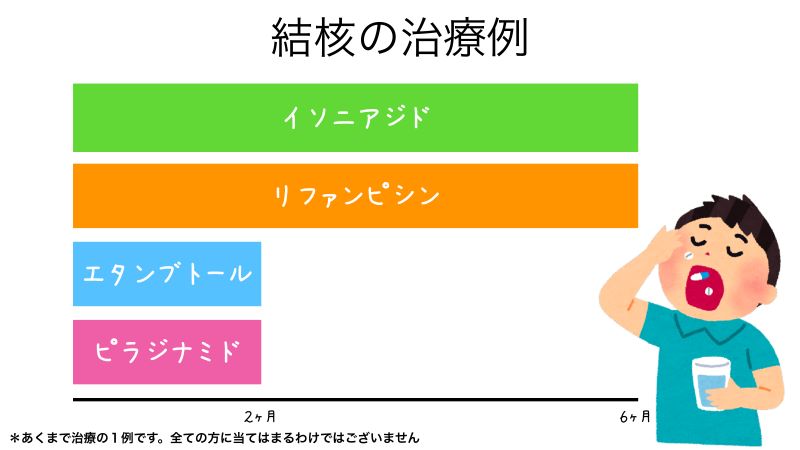

治療

結核の治療には、抗結核薬を用います。代表的な抗結核薬として「イソニアジド」「リファンピシン」「エタンブトール」「ピラジナミド」などが使用されています。結核は1剤のみでは治療ができないので、3~4剤を組み合わせて、半年間など長期間にわたる内服が必要です。

なお、抗結核薬はしびれ(末梢神経障害)、肝障害、尿酸値の増加、視神経障害などの副作用がみられることが知られています。長期間の服用になるので、適宜採血を行い副作用がないかチェックする必要があります。

患者さんに安心し信頼していただける質の高い医療の提供を心がけて

呼吸器内科で診療を行う病気は、腫瘍、感染症、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息、間質性肺炎など多岐にわたります。

なかでも、WHOの2020年度全世界での死亡原因予想で上位となることが予測されるCOPD・肺癌・肺炎(結核含む)など頻度の高い疾患や、地域特性の高い悪性胸膜中皮腫について最新のエビデンスに基づいた治療を行うことができるよう取り組んでいます。

先端分野の臨床と研究の実践、医師をはじめとする医療人の臨床教育、受診される患者さんにとって安心できる呼吸器領域の医療の提供を心がけています。

木島 貴志(きじま たかし)診療部長/主任教授