疾患概要

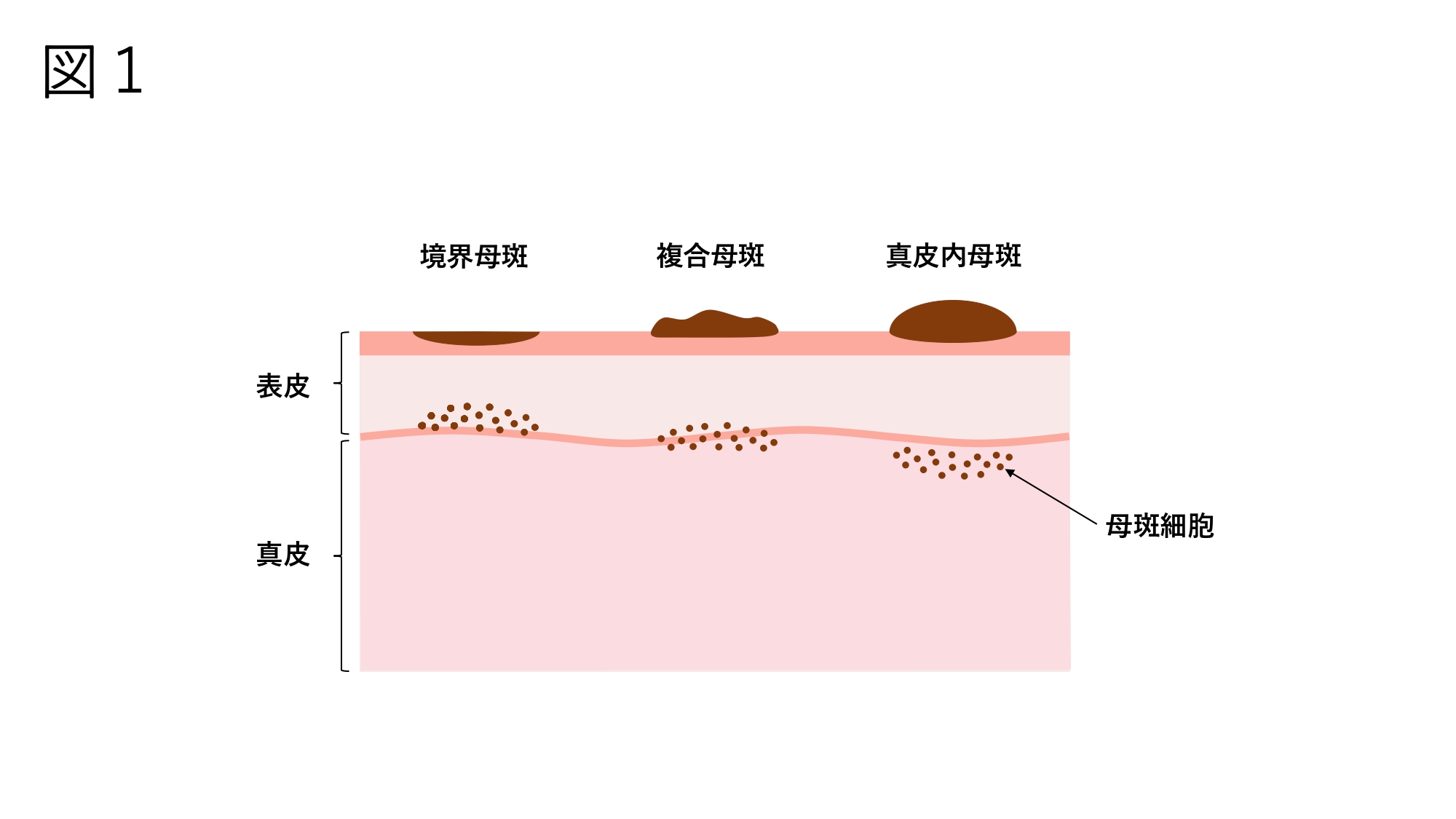

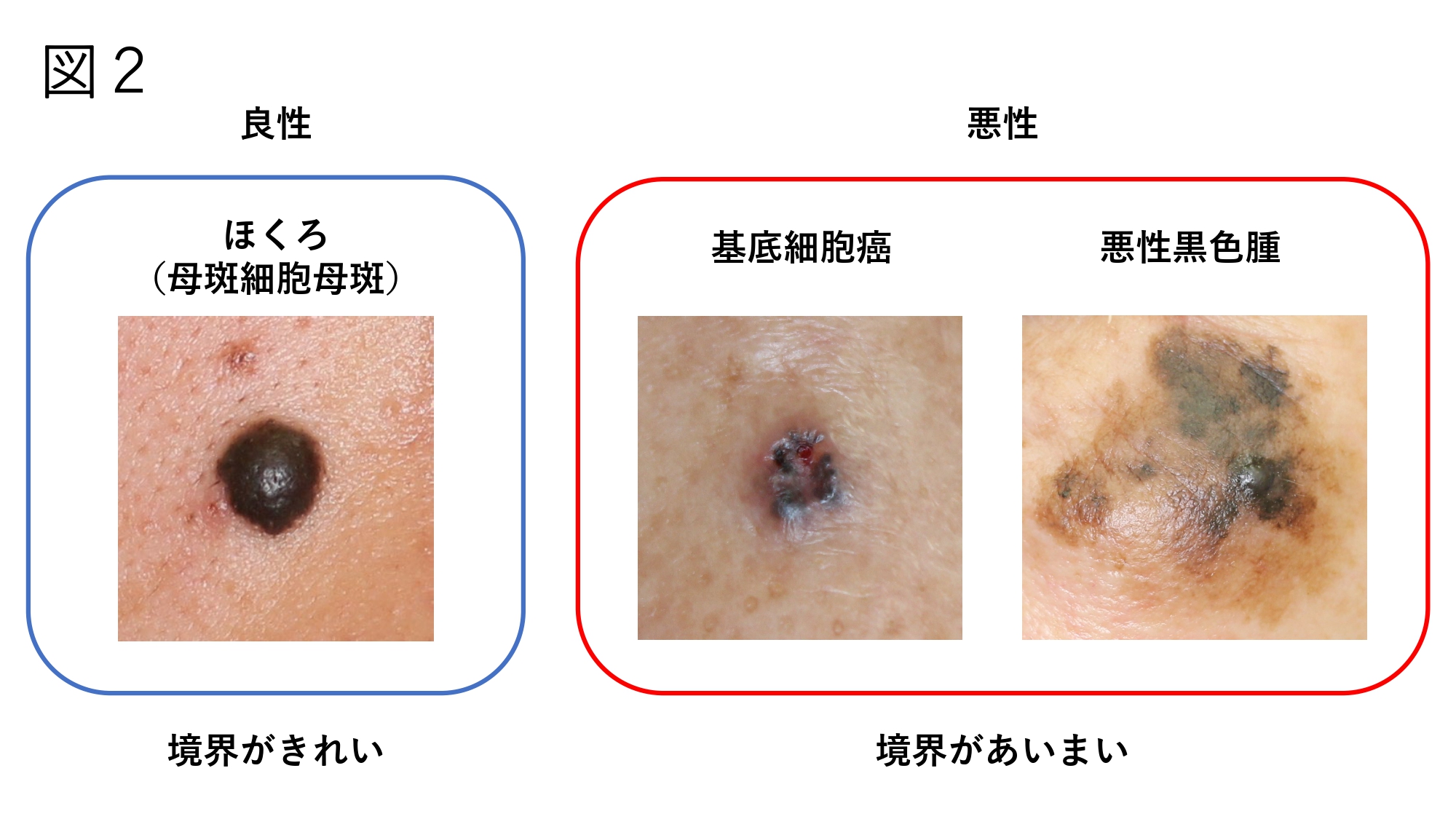

ほくろは医学用語では「母斑細胞母斑(ぼはんさいぼうぼはん)」と呼ばれています。褐色や黒色のものが多く、ときに正常皮膚色のものもあります。一般的には直径1.5センチくらいまでのものが多く、中には20センチを越えるような大きいものもあり、ここから悪性腫瘍が発生する場合があります。ほくろは「母斑細胞が存在する深さ」で境界母斑、複合母斑、真皮内母斑に分類されます(図1)。また、ほくろに見えても「基底細胞がん(表皮の基底細胞や毛包を構成する細胞から発病する皮膚がん)」や「悪性黒色腫(皮膚がんの一種」といった悪性のできものもあります。注意が必要です(図2)。

原因・症状

メラニン色素を作る細胞である「メラノサイト」が変化すると母斑細胞と呼ばれ、この細胞が集まってできたものがほくろです。母斑細胞が増えるのは紫外線が影響すると考えられていますが、はっきりとした原因はまだ分かっていません。通常6ミリ以内の病変であることが多く、褐色から黒色までの色素班のものから、隆起しているものや平坦なものもあります。ほくろは頭のてっぺんから足先まで全身のどこにでもでき得る皮膚腫瘍です。

検査

ほくろを見た目で判断することも多く、「ダーモスコピー」と呼ばれる拡大鏡を用いて診断する方法があります。確定診断の場合は、手術でほくろを取って細胞の検査を行います。

治療

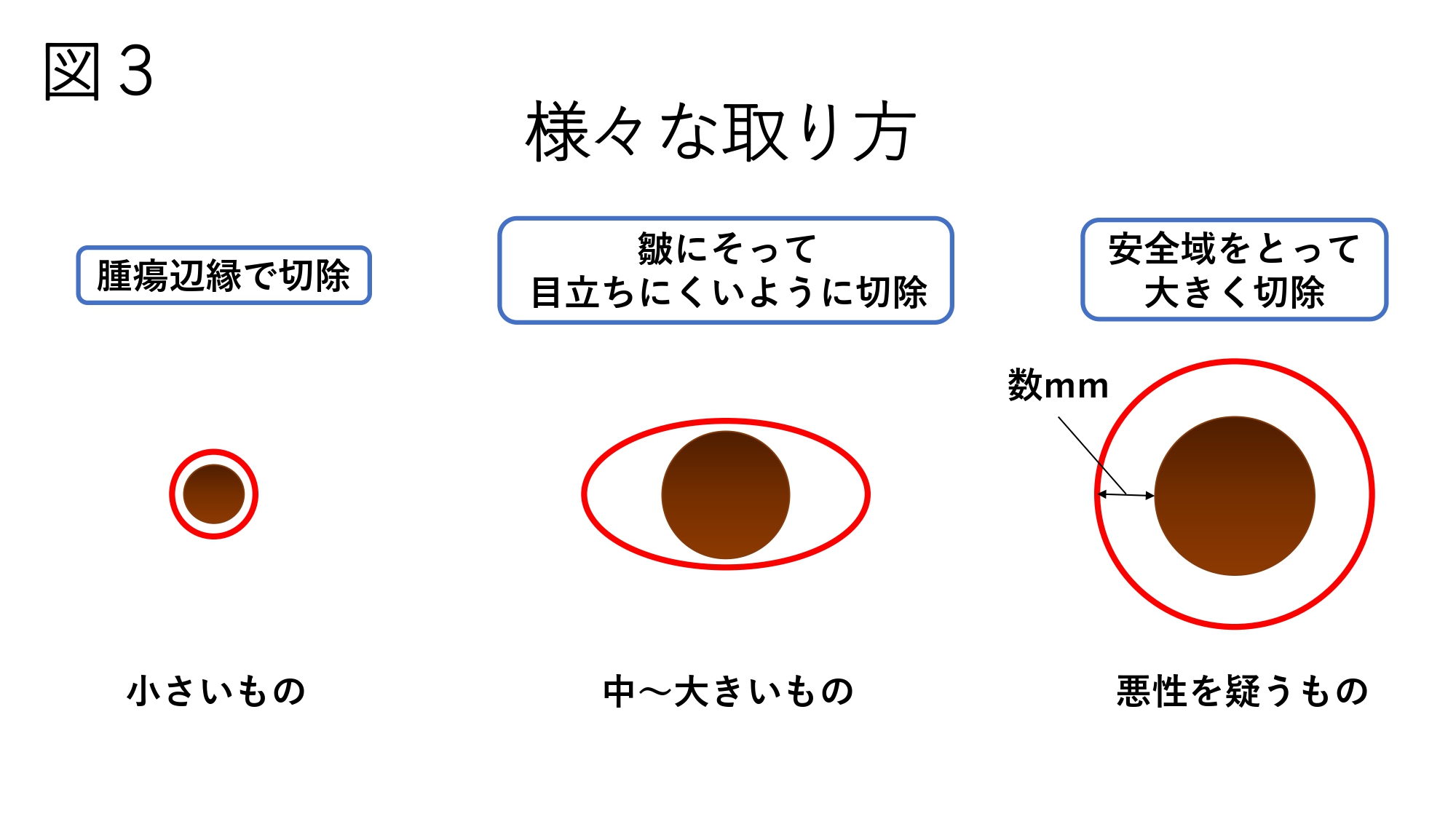

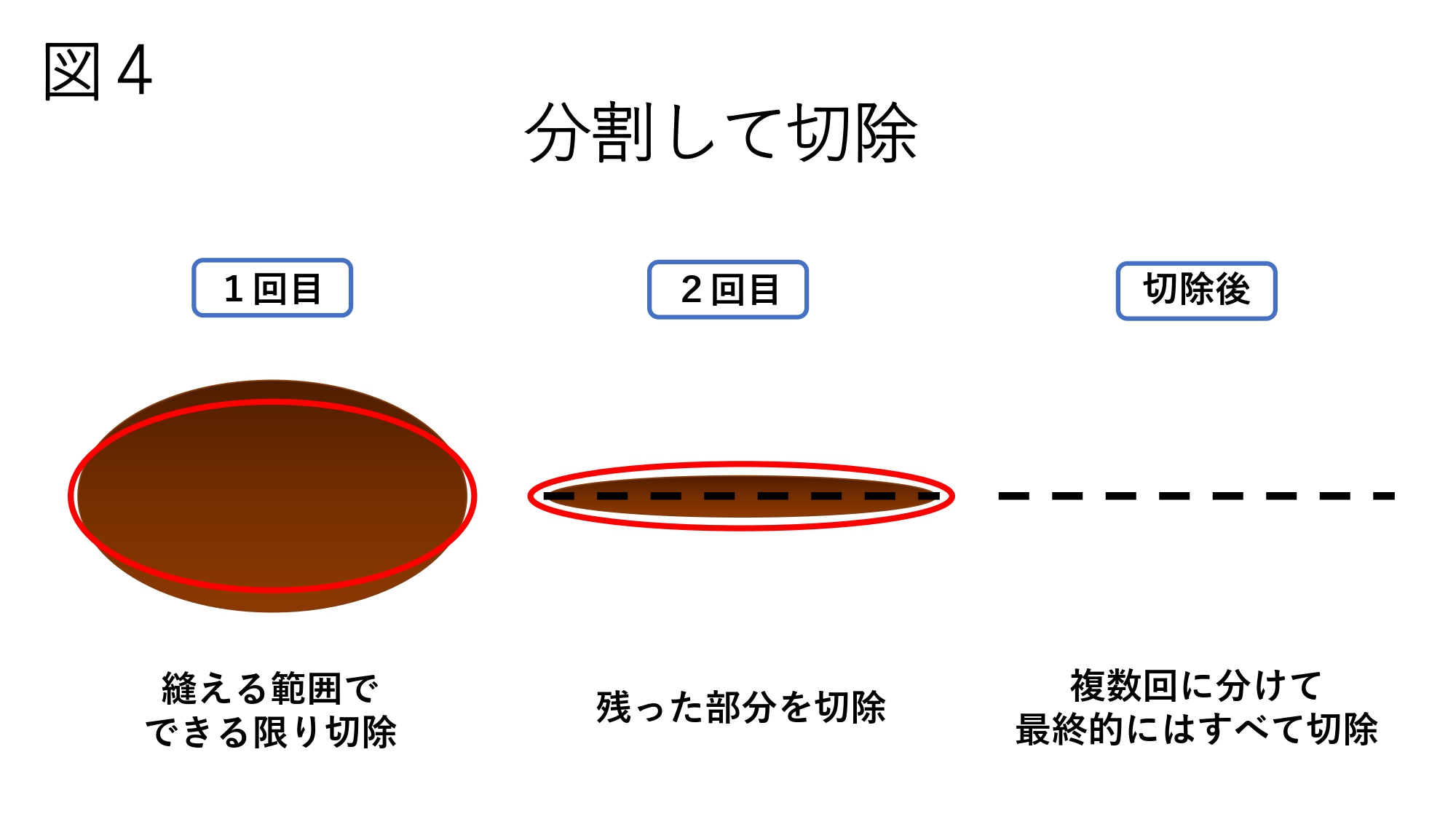

ほくろが小さければ特に治療はしなくても大丈夫ですが、大きいものや悪性を疑うようなものは手術による切除が必要になってきます。大きいほくろなど、整容面で気になるようなものについても治療対象となります。基本的に腫瘍の形に沿って切除しますが、悪性腫瘍を疑った場合は少し大きく切除することもあります(図3)。また、部位や大きさによっては2回以上の手術に分けて分割切除することもあります(図4)。

その他

単にほくろを取るだけでなく、術後の傷をなるべく目立たなくするように縫合(ほうごう)することも形成外科の仕事です。整容面で気になるものや「このほくろはこのまま放置しても大丈夫?」と不安に思うものがあれば、当院の形成外科までご相談ください。

形成外科は、機能回復とQOLの向上を目的とする専門外科です。

形成外科は、主に体の表面のケガや変形、できもの、アザなどを治す診療科です。"傷を丁寧に縫合してきれいに治す""顔や手の骨折を元に戻す""皮膚の表面の腫瘍を取る""アザやシミを消す"などの役割があります。

顔(瞼(まぶた)、鼻、唇、耳)、手足、胸、腹、背中…どの部分も治療の対象です、もちろん、生まれつきの変形も含まれます。

形成外科の治療は手術が主体ですが、レーザー照射や注射、塗り薬や貼り薬、飲み薬も使います。

頭のてっぺんから足の先まで、お困りのことはご相談ください。

垣淵 正男(かきぶち まさお)診療部長