疾患概要

肺MAC症とは、Mycobacterium avium complex (通称MAC:マック)という菌による肺の慢性感染症です。主にMycobacterium aviumとMycobacterium intracellulareという2つの菌からなります。

MACは非結核性抗酸菌というグループに属しています。抗酸菌のうち、結核菌、らい菌を除いたものが非結核性抗酸菌に分類され、150種以上の菌種が含まれていますが、肺に感染症をきたす肺非結核性抗酸菌症はMACがおよそ9割を占めています。MACは、土壌や水回りなどの環境中に存在しており、結核菌とは異なり、人から人へ感染することはありません。

原因・症状

症状がなく、健診や人間ドックでの胸部画像検査で発見されることがしばしばあります。また痰(たん)や咳といった気道症状が続くことや、血痰(けったん:痰に血液が混じっている場合)が出ることで発見されることもあります。多くの場合、10年以上かけてゆっくりと進行し、からだのだるさや体重減少が出ることがあります。

検査

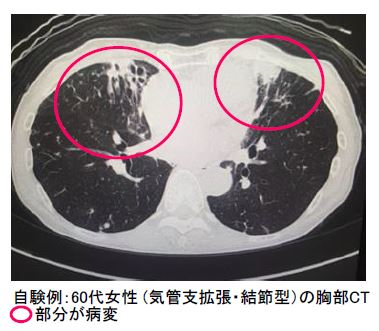

「胸部レントゲン」や「胸部CT」などの画像検査で特徴的な陰影が認められます。喀痰(かくたん)検査を行い、培養で、複数回にわたり菌が検出された場合に診断となります(※MACは環境中に存在するため、1回だけの検出ではたまたま検体が汚染された可能性があります)。

菌の培養には時間がかかり、6週間かかることもあります。MACの細胞成分に対する抗GPL-core IgA抗体(抗MAC抗体)を血液検査で検出することが診断補助として利用されており、この検査が陽性の場合には、喀痰培養検査1回陽性とあわせて診断確定になります。痰がでない場合には、気管支鏡検査(1泊2日の検査入院)や胃液採取の検査を行い検体の培養を行うこともあります。

治療

肺MAC症を完全に治癒に導く薬物療法は、現在のところ確立していません。ただし、比較的ゆっくりと進行する病気であり、ときに自然軽快することもあるため、軽症の時には経過観察のみを行うこともあります。痰・咳・血痰といった症状がある場合や、画像検査で病変が広く進んでいく場合には治療を行います。クラリスロマイシン(CAM)、 エタンブトール(EB)、リファンピシン(RFP)の3種の抗菌薬内服による多剤併用療法が標準治療になります(※クラリスロマイシンが使いにくい場合にはアジスロマイシン(AZM)という薬剤を使うこともあります)。薬物治療は、少なくとも2年~3年(菌が培養されなくなってから1年間)続ける必要があります。病勢の強い方には、初期にストレプトマイシン(SM)またはカナマイシン(KM)の点滴・注射の併用を行うことや、難治性の場合にはアミカシン(AMK)の吸入療法を追加することもあります。病変が肺の一部分にとどまっている場合には外科手術を、しつこい血痰や喀血が続く場合には止血目的でカテーテル治療を行うことがあります。

患者さんに安心し信頼していただける質の高い医療の提供を心がけて

呼吸器内科で診療を行う病気は、腫瘍、感染症、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息、間質性肺炎など多岐にわたります。

なかでも、WHOの2020年度全世界での死亡原因予想で上位となることが予測されるCOPD・肺癌・肺炎(結核含む)など頻度の高い疾患や、地域特性の高い悪性胸膜中皮腫について最新のエビデンスに基づいた治療を行うことができるよう取り組んでいます。

先端分野の臨床と研究の実践、医師をはじめとする医療人の臨床教育、受診される患者さんにとって安心できる呼吸器領域の医療の提供を心がけています。

木島 貴志(きじま たかし)診療部長/主任教授