疾患概要

神経は、脳や脊髄といった「中枢神経」と、中枢神経から分かれて全身に広がっていく「末梢神経」に分類されます。

慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)とは、末梢神経に炎症が起こることによって、「手足の力が入りにくい」「感覚が分かりにくい」「しびれる」などの症状を起こす病気です。「2カ月以上にわたって症状が再発・寛解(症状が治まること)を繰り返す経過」または「慢性に進行する経過」(図1)が、同じく末梢神経の病気であるギラン・バレー症候群(症状は4週間以内にピークに達し、その後進行せずに回復。再発は少ない)との大きな違いです。

近年、全国で5,000人前後のCIDPの患者さんがいるのではないかと推計されています。男性にやや多い傾向があり、小児から高齢者まで幅広い年齢層で発症の可能性はあります。

.jpg)

原因・症状

CIDPの原因としては、末梢神経の神経線維を覆っている髄鞘(ずいしょう=ミエリン)に対して自分の免疫機構が攻撃をしてしまい、炎症によって損傷した髄鞘が脱落(図2)し、症状を引き起こすことが考えられていますが、詳しいメカニズムはまだ解明されていません。

症状としては、「手足の力が入りにくい(筋力低下)」「手足の先の感覚が分かりにくい」「しびれる」などがあります。これらの症状は治療によって改善する可能性はありますが、再発を繰り返していくと治療をしても完全には回復せずに、筋力低下や感覚の異常などの症状が残ってしまうこともあります。重度の筋力低下が残ってしまうと、筋肉がやせてくる(筋萎縮)こともあります。

.jpg)

検査

CIDPが疑われた場合、次のような検査を行います。

① 髄液検査

脳や脊髄の周りには脳脊髄液という透明な液体があります。CIDPでは脳脊髄液内の蛋白が増加し、細胞数(白血球数)が正常という変化がみられることが多く、診断の根拠になります。脳脊髄液は横向きに寝ていただいた姿勢で腰に針を刺して採取します。

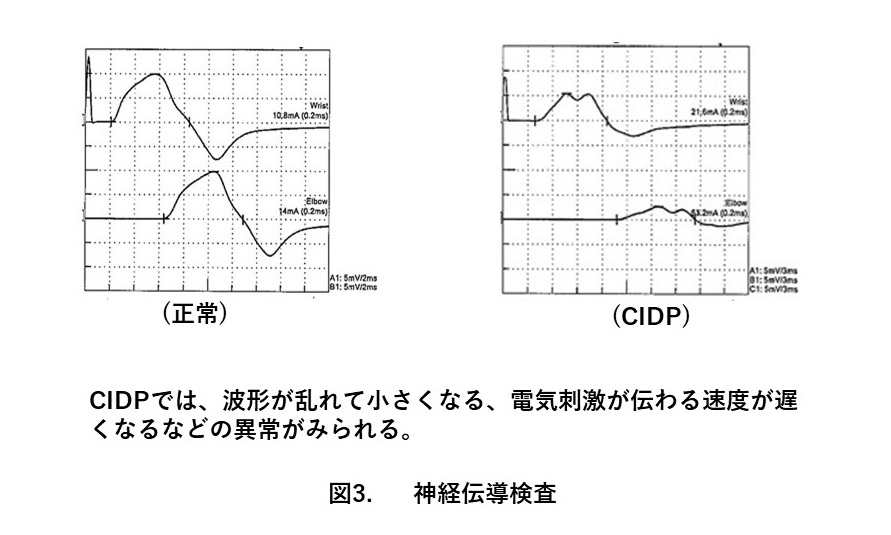

② 神経伝導検査

皮膚の上から末梢神経を電気刺激して、末梢神経が正常に機能しているかを判断する検査です。CIDPでは2カ所以上の神経で「波形が乱れて小さくなる」「電気刺激が伝わる速度が遅くなる」などの特徴的な異常がみられます(図3)。

また、さらに詳しく検査する必要があると判断された場合は、MRI(体の中心に近い部分の末梢神経の状態を調べる目的)や神経生検(足の感覚の神経の一部をとり、顕微鏡でCIDPに特徴的な異常がないかを調べる目的)が行われることもあります。

治療

CIDPの治療法

①免疫グロブリン大量静注療法

免疫グロブリンという血液製剤を5日間連続で点滴する治療法です。体内の免疫反応を調整します。

②副腎皮質ステロイド治療

点滴と内服治療があり、過剰な免疫反応を抑えられる治療法です。

③血液浄化療法

血液中の病気に関係する物質を取り除いてから体内に再度戻す治療法です。

①、②、③の治療効果はほぼ同じと考えられていますが、特殊な装置を必要としない点から①または②が最初に選択されることが多いです。最初に選択した治療法の効果が低ければ、他の2種類の治療法のいずれかに切り替えて治療していきます。

免疫グロブリン大量静注療法が有効な方については、病気の進行を抑える目的で定期的に免疫グロブリン製剤を皮下注射する治療も行われています。免疫グロブリン製剤の皮下注射の治療については、手技を覚えていただいたうえでご自宅にて自己注射することも可能です。

正確な診断を行うため、詳しく診察を行います

当科では、脳、脊髄、末梢神経、筋肉などの病気を診療しています。

血液検査などに異常がみられないケースもあり、詳細な診察を行っていく必要があります。兵庫県神経難病医療ネットワーク支援協議会の協力病院でもあります。

木村 卓(きむら たかし)診療部長