疾患概要

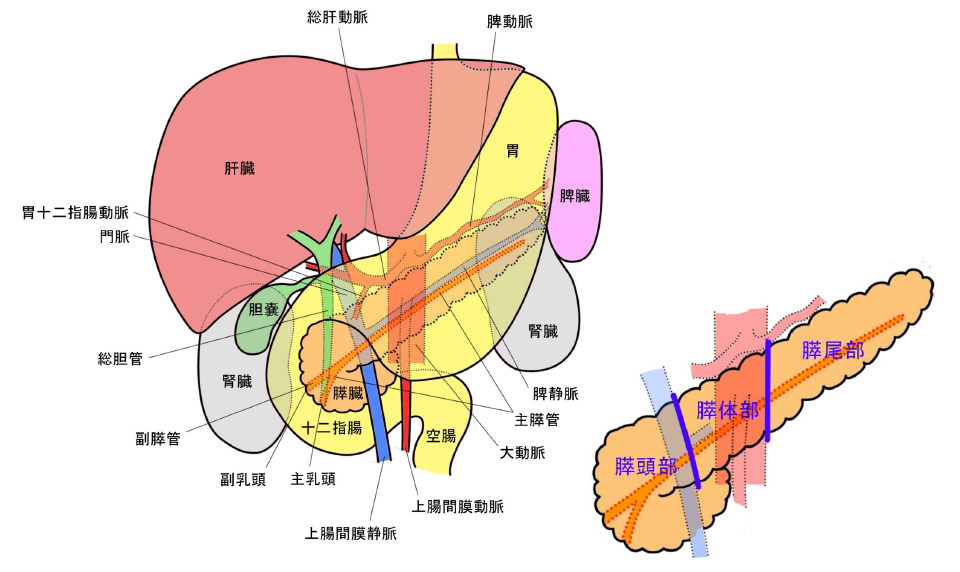

膵臓は上腹部にある臓器であり、胃の背中側に位置し、十二指腸と広く接しています。その周囲には重要な血管がたくさん走行しており、血管との位置関係により膵臓を頭部、体部、尾部の3領域に分けています。

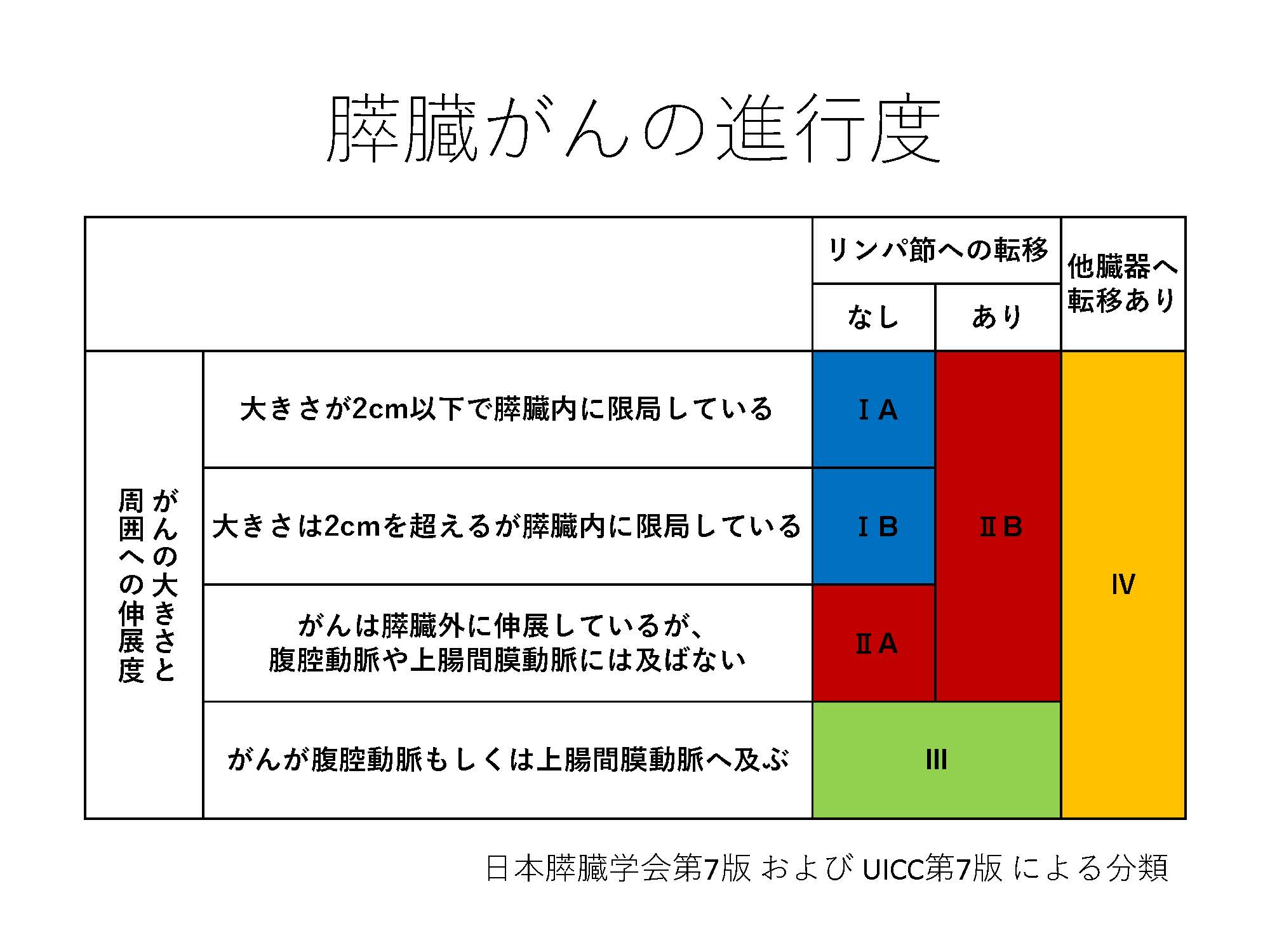

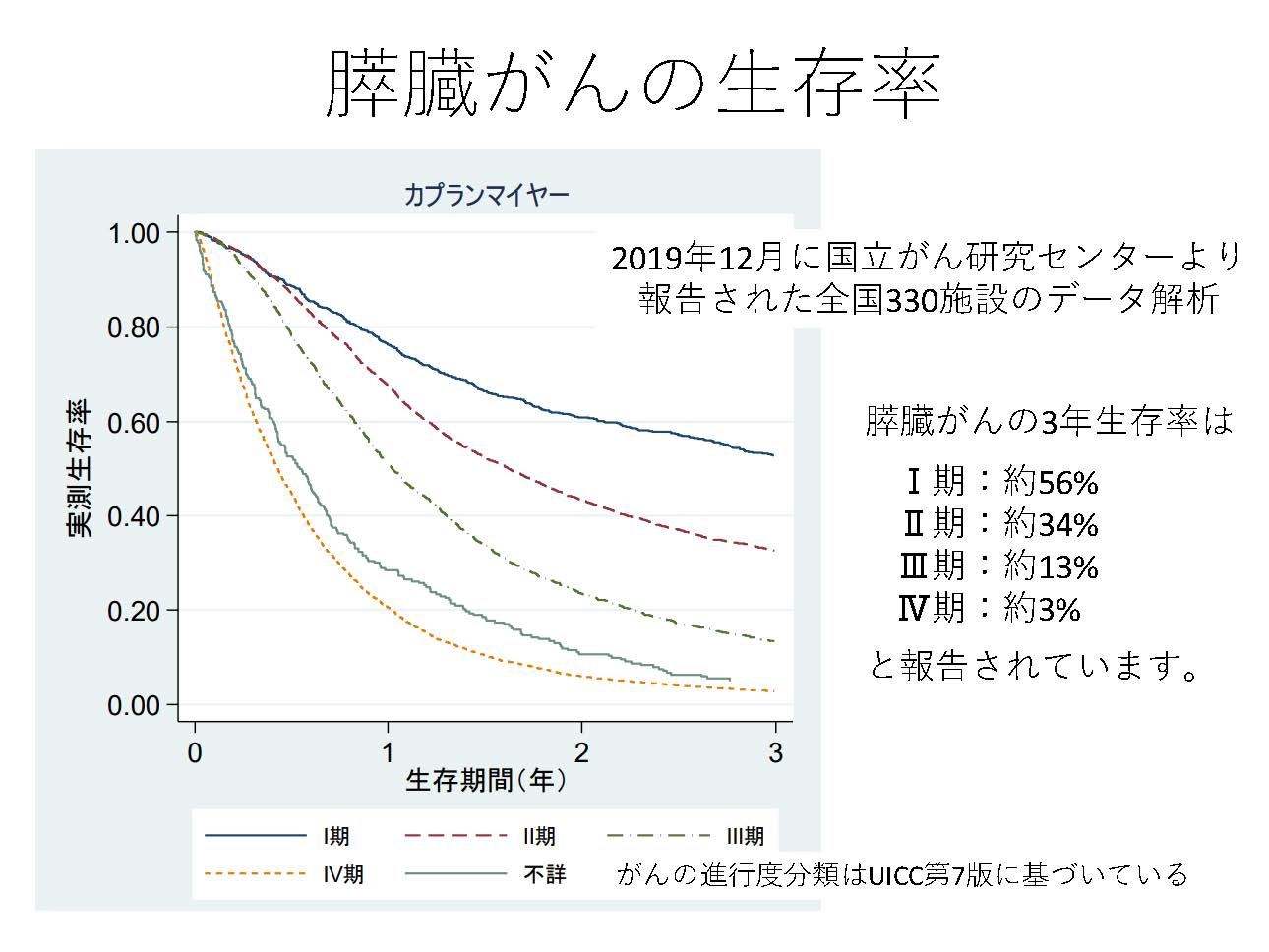

膵臓は膵液という消化液を作る(外分泌)機能とともに、インスリンなどのホルモンを産生する(内分泌)機能も持っています。一般的に膵臓がんという場合は、外分泌機能に関連した膵管が悪性化して、がんになったと考えられているものを指します。膵臓がんは難治がんでかつ罹患数も増加しており、国立がん研究センターの報告によれば、2019年の膵臓がんの死亡数は3位に挙がっており、2020年の膵臓がん罹患数は42,700人、死亡数は36,700人と予測されています。その死亡率は85%を超えることになり、膵臓がんの進行度別の生存率に関してもⅠ期の3年生存率がようやく50%を超えるような厳しい状況で、非常に予後不良ながんです。

原因・症状

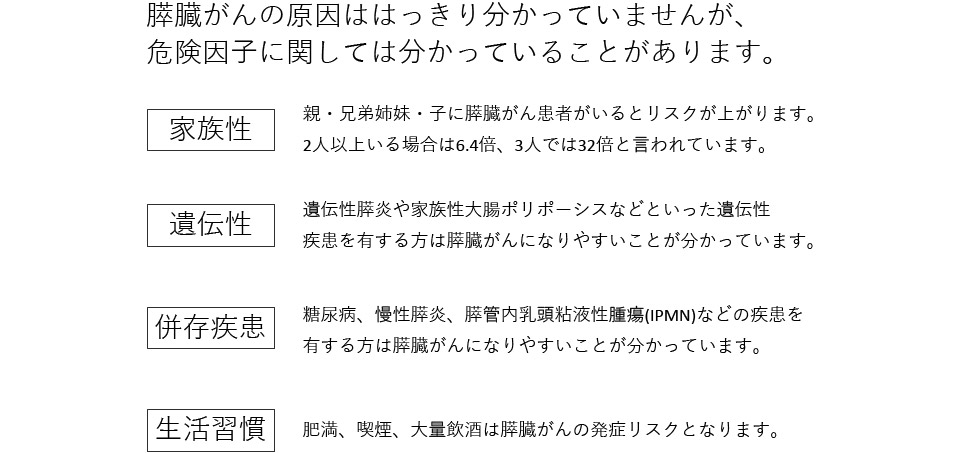

膵臓がんの原因は明らかになっていませんが、膵臓がんのリスクが高くなる因子に関してはいくつか分かっています。家族内に膵臓がん患者さんが複数いらっしゃる方、遺伝性膵炎や家族性大腸ポリポーシスなどの遺伝性疾患を有する場合、糖尿病・慢性膵炎・膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)などの疾患を有する人、肥満・喫煙・大量飲酒など生活習慣の問題がある場合、膵臓がんの発症リスクが高くなると言われています。

膵臓がんに特有の症状というものはほとんどなく、症状により早期発見につながることは稀になりますが、膵臓がんによるとしては腹痛、黄疸、腰背部痛、体重減少、嗜好の変化などが挙げられます。

検査

がんの診断には本来、腫瘍の一部をとってきて、がん細胞の存在を確認する必要があります。この検査を「生検」といい、膵臓がんの生検を行うには主に内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)検査や超音波内視鏡(EUS)検査が必要となります。

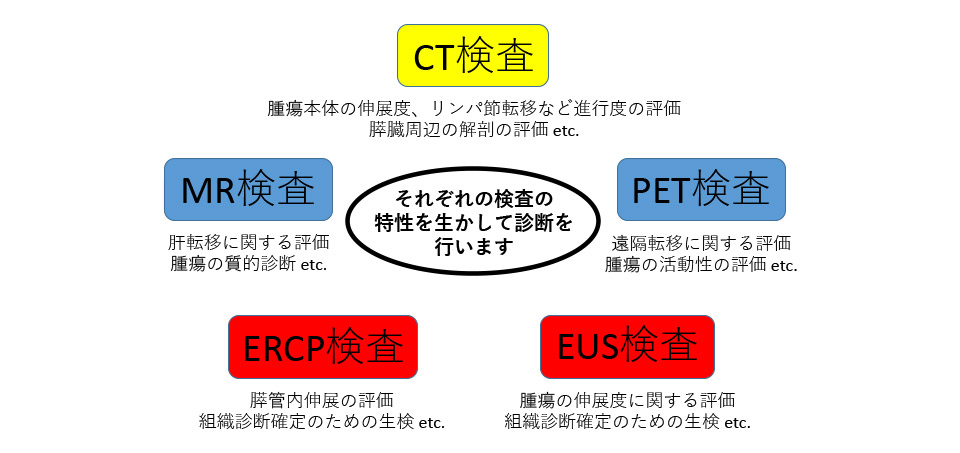

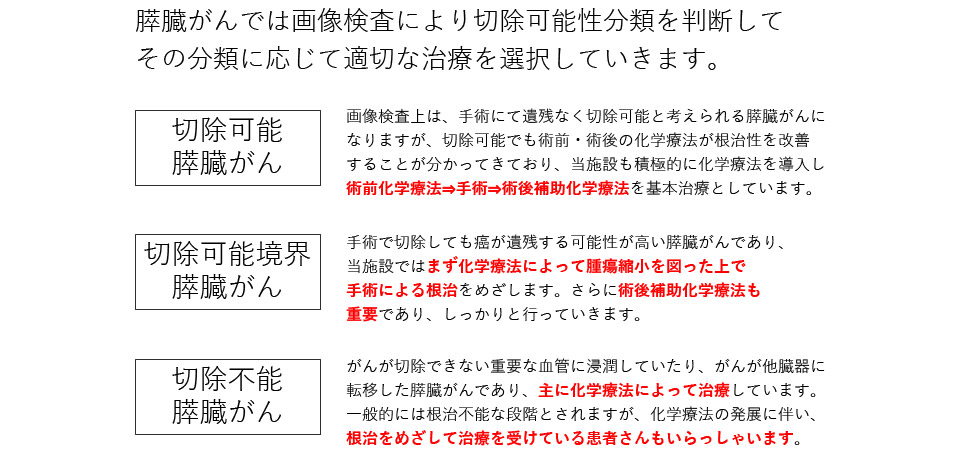

また、膵臓がんは画像検査にて「1.切除可能」「2.切除可能境界」「3.切除不能」の3つに分類し、それぞれの病状に応じた治療を行う事がより良い治療を受けるための第1歩になります。この分類を正確に行うため、当施設ではCT検査、MR検査、PET検査の3つの画像検査を積極的に行うとともに、放射線科・内科・外科の3科合同会議で画像評価をより正確に行うように取り組んでいます。

治療

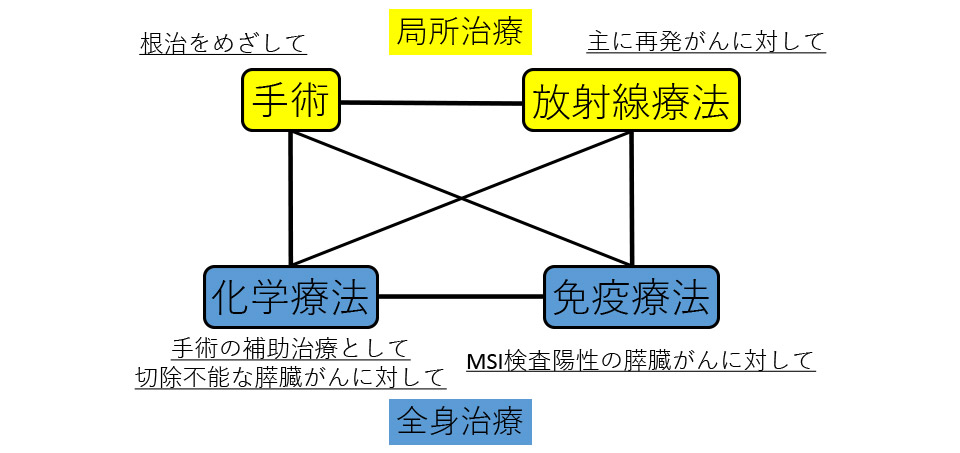

膵臓がんの治療は「手術」「化学療法」「放射線療法」「免疫療法」の4つがあります。

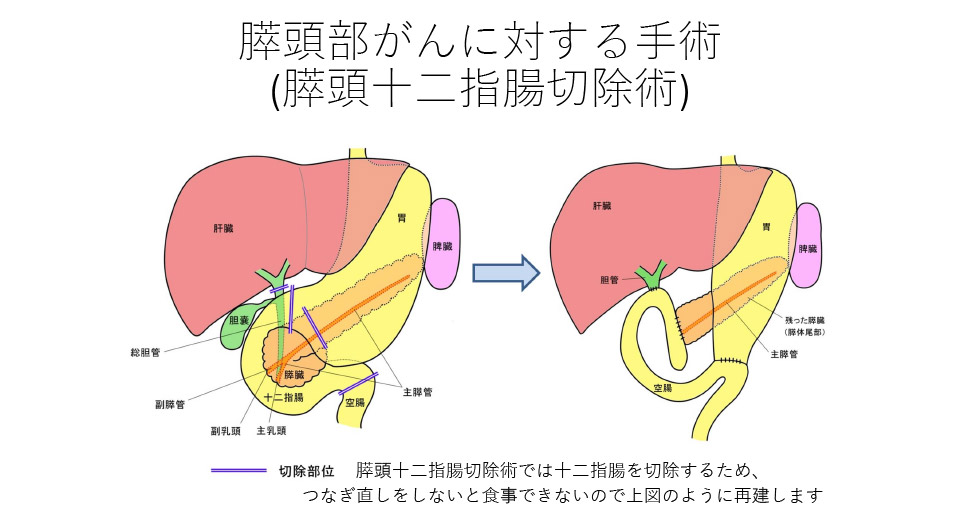

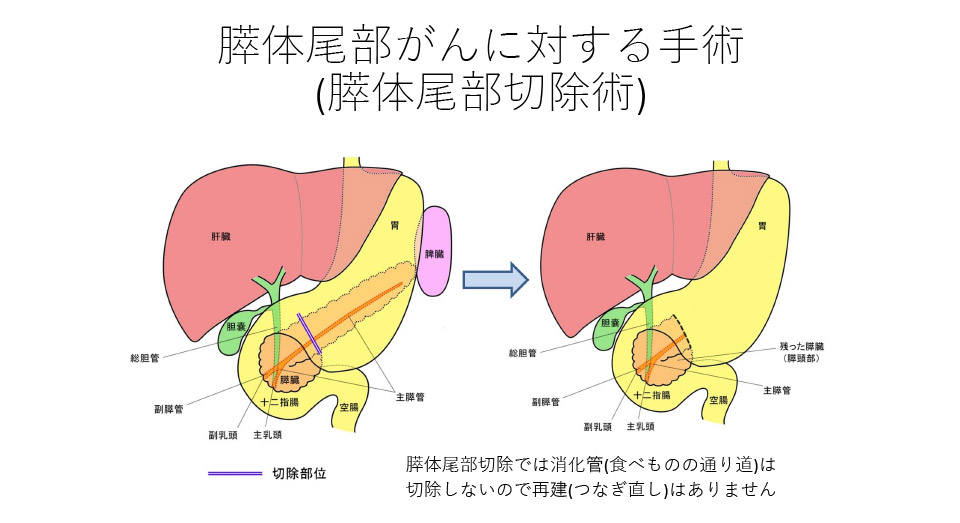

「手術」ではがんの存在する部位によって、主に膵頭十二指腸切除術、膵体尾部切除術のいずれかを選択します。近年の腹腔鏡手術の発展を受け、当施設でも膵体尾部切除に関しては腹腔鏡手術を導入しております。

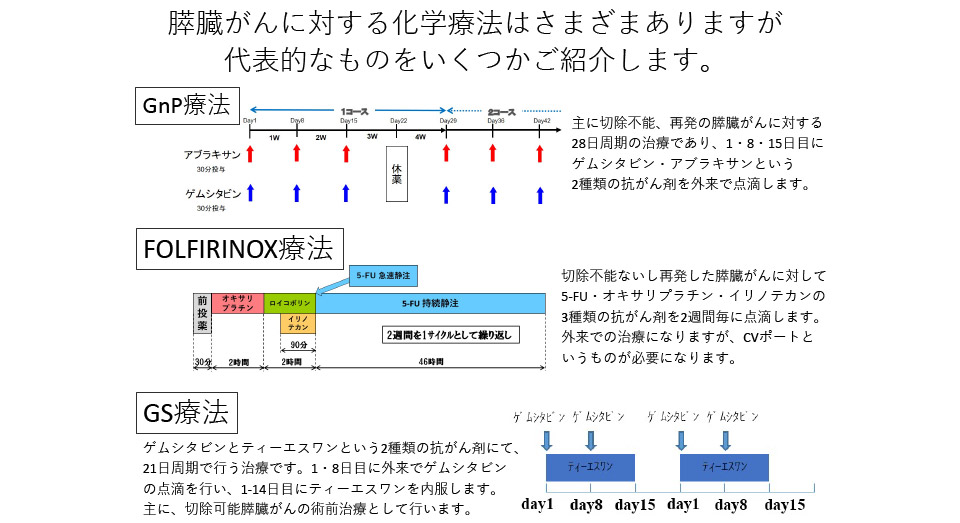

また、膵臓がんの治療では、「化学療法」の重要性が極めて高くなっています。切除可能膵臓がんであっても手術単独で根治を得ることは困難であり、術前・術後ともに化学療法を行うことで根治性が高まることが知られています。

また、切除不能と判断された膵臓がんであっても、化学療法の発展により、根治をめざして手術を行うようなケースも増えてきています。新しい薬剤の開発も進んでおり、根治をめざした化学療法がこれから重要になってくると考えられます。さらに、さまざまな理由で手術はできないものの、がんが全身にはひろがっておらず、局所に限局しているような場合などは「放射線療法」も有効です。

膵臓がんに対する「免疫療法」はまだ限定的ですが、少しずつ開発が進んできています。

医師からのメッセージ

膵臓がんは予後不良であり、見つかった段階ですでに遠隔転移を伴う場合が7割と言われています。遠隔転移を伴う膵臓がんは根治不能と考えられていましたが、近年の化学療法の発展により、遠隔転移を伴う膵臓がんでも時に根治をめざした治療を行っております。

また、切除可能と判断された膵臓がんであっても手術単独での根治は困難であることも分かってきており、安易に手術するのではなく、補助治療としての化学療法を積極的に導入し、難治がんである「膵臓がんを治す」ことにこだわって綿密に治療を行っております。

肝臓、膵臓、胆道領域の腫瘍など高難度手術から、胆石や鼠径ヘルニアなどの鏡視下低侵襲手術まで幅広く診療しています。

肝・胆・膵外科は開院以来、第1外科時代を経て45年の歴史を有し、肝胆膵高難度手術や内視鏡外科などの低侵襲手術を駆使して、最新かつ安全な外科的治療を迅速に提供しております。

当院は、国内でも有数の肝胆膵領域の手術数を誇る施設であり、肝胆膵外科学会の高度技能医修練A施設に認定されています。

肝胆膵外科高度技能指導医や専門医、その他外科学会指導医や消化器外科学会指導医、日本内視鏡外科学会技術認定医など、多くの専門スタッフが手術・診療にあたっています。

廣野 誠子(ひろの せいこ)診療部長