疾患概要

大動脈は、心臓から全身に血液を送り出す一番大きな通り道となる血管です。心臓の働きで勢いよく血液を各臓器に届ける重要な役割を果たしています。大動脈瘤とは、血管の壁が膨らんで大きくなってしまい、放置すれば破れたり、割れたりする可能性のある病気です。

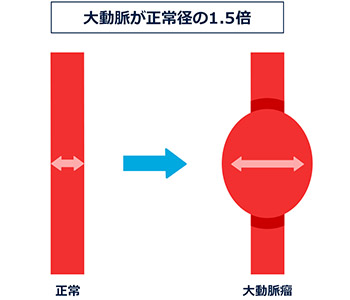

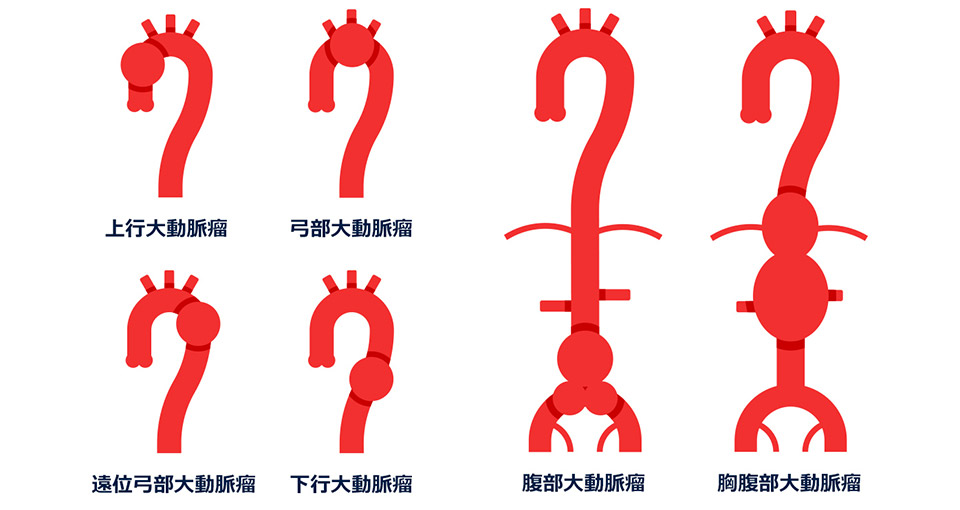

通常は元の血管の太さの1.5倍以上に膨らんだ場合を大動脈瘤と定義します(右図)。大動脈瘤のできる場所は様々で、それぞれの部位の病名がつけられます(下図)。

原因・症状

大動脈瘤が起こる原因としては、動脈硬化、感染、生まれつきの血管の柔らかさなどが挙げられます。動脈硬化は年齢、高血圧、糖尿病、高脂血症、喫煙などが促進因子と言われています。また、動脈瘤が小さいうちは症状はほとんどなく、大きくなって破裂するまで全く気づかないことも多いため、「サイレントキラー」とも言われている病気です。他の病気の為の検査で偶然に発見されることも多いため、早期発見が難しい病気です。

検査

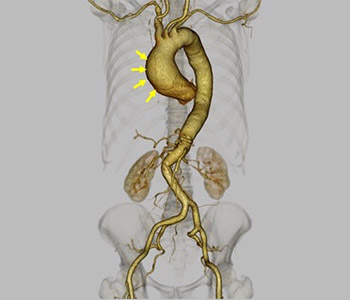

大動脈瘤の検査として最も有用であるのは、造影剤を使ったCT検査です。当院では、性能の高いマルチスライスのCT装置を備えており、図(3-D CT)のように3-D画像を使ってより詳しく評価することが可能です。

治療

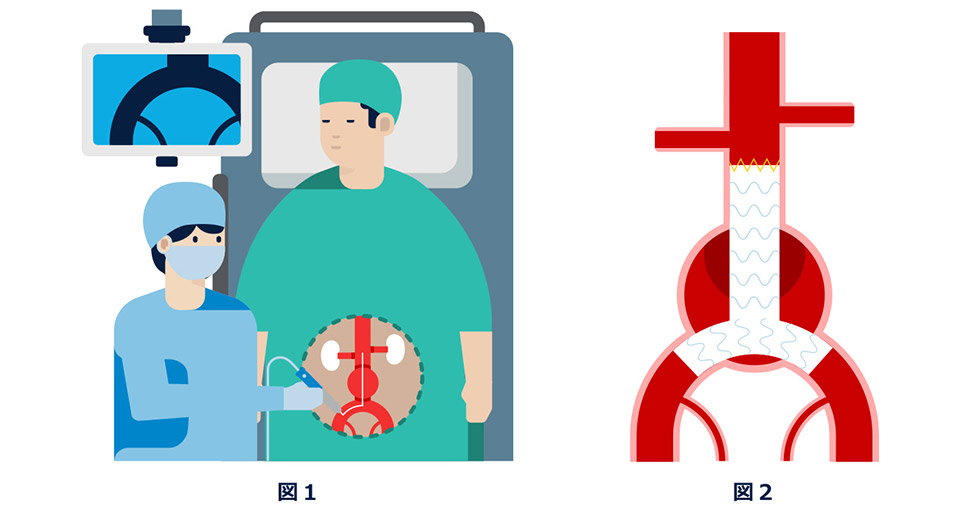

治療法としては、大動脈瘤を切除して人工血管に置き換えることが基本となります。しかし、この手術法は胸やお腹を直接切開して手術をする必要があり、傷が大きくなってしまいます。最近では、バネ付きの人工血管である「ステントグラフト」という新しいデバイスが一般的となってきており、大きく切開をしなくても済む方法があります。

当院でも、腹部大動脈瘤の約60%がステントグラフトの治療です。実際には図1(ステントグラフト治療)のように血管造影検査を行いながら正確な治療部位を特定し、図2(ステントグラフト治療)のように動脈瘤の中にステントグラフトを広げて治療します。

(提供:日本メドトロニック株式会社)

からだにやさしい心臓血管手術をめざします

心臓血管の手術といえば、「こわい」「術後が大変」といったイメージを持っている方が多いと思いますが、近年手術の低侵襲化がどんどん進んでいます。カテーテルを使った血管内治療は、動脈瘤だけでなく弁膜症治療にも行われるようになり、胸骨を切らずに小さな傷で行う低侵襲心臓手術 (MICS:ミックス)も普及しつつあります。当科では、豊富な低侵襲手術の経験を生かして、美容面や術後の生活の質の向上をめざした、からだに優しい手術を志しています。

坂口 太一(さかぐち たいち)診療部長