疾患概要

「ベーチェット病(Behçet’s disease)」は、慢性再発性の全身性炎症性疾患です。

症状によってさまざまな病型に分かれますが、中でも腸管潰瘍を伴うものを「腸管型ベーチェット病」といいます。この病気は、消化管出血や腸管穿孔(せんこう)により、緊急手術を要することもあります。また、現在日本では指定難病疾患に定められており、約2万人の患者さんがいます。(※参考:難病情報センターWEBサイトより)

原因・症状

現在のところ、原因は不明です。最近の研究では、何らかの内的遺伝要因のもとに外的環境要因が作用して発症する、多因子疾患であると考えられています。内的遺伝要因としては、組織適合性抗原HLA-B51やA-26の陽性率が高く、疾患感受性(かかりやすさ)を規定している遺伝的要因として重視されています。

主症状としては、口腔粘膜の「アフタ性潰瘍」「外陰部潰瘍」「皮膚症状」「眼症状」の4つの症状があげられます。また、副症状には「関節炎」「副睾丸炎」「血管病変」「神経症状」「消化器病変」があります。

このように、ベーチェット病にはさまざまな病型があり、症状によって次のように分類されます。

「完全型」

経過中に4つの主症状がすべて出現したもの

「不完全型」

・経過中に「3つの主症状」が出現したもの

・経過中に「2つの主症状」+「2つの副症状」が出現したもの

・経過中に「眼症状」+「1つの主症状」が出現したもの

・経過中に「眼症状」+「2つの副症状」が出現したもの

「腸管型」「血管型」「神経型」「特殊型」

副症状の種類によって分類されるもの

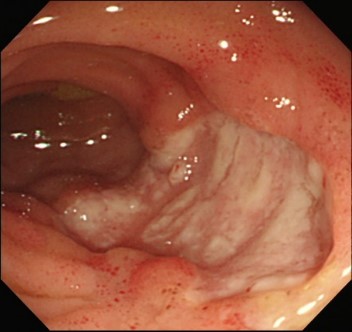

腸管潰瘍を伴う腸管型ベーチェット病は、腹痛、下痢、発熱、下血などを主症状とし、好発部位として回盲部に特徴的な深掘れ潰瘍を多く認めます。

検査

各主症状に応じて、検査方法を検討します。血液検査や先述の組織適合性抗原HLA検査のほか、全身性炎症性疾患であるため、CT・MRI・超音波検査などが必要になる場合もあります。

合併する副症状に応じた検査も必要となり、腸管型であれば上部内視鏡検査、下部内視鏡検査、消化管造影検査を行います。場合によっては、小腸内視鏡検査を必要とすることもあります。

当院では、患者さんそれぞれの病態に応じた検査を行っています。

治療

ベーチェット病の症状は非常に多様で、個々の患者さんの症状や重症度に合わせた治療方針を立てる必要があります。

腸管ベーチェット病の治療では、活動期(症状が出現している時期)には低脂肪・低残渣(ざんさ:残りかす)の食事療法や、中心静脈栄養を併用した絶食保存的治療が推奨されています。また、薬物療法として、5-アミノサリチル酸製剤と副腎皮質ステロイド・チオプリン製剤を用いますが、難治症例や重症例に対しては、抗TNFα受容体拮抗薬やカルシニュリン阻害剤といった免疫抑制剤が使用されることもあります。

残念ながら、現段階において完治に至る治療法はなく、病勢をコントロールすることが非常に重要です。

炎症性腸疾患(IBD)患者さんのQOLの向上を求めて

難病指定を受けている潰瘍性大腸炎とクローン病を中心として、少しでも患者さんのQuality of Life(QOL)が向上するように、内科医と外科医、メディカルスタッフが緊密に連携しながら治療を行っているのが当センターの特徴です。当センターで治療を受けている患者数は、本邦では最も多く、最新の内科的治療だけでなく、内科的治療が奏功しない症例に対しては、直ちに緊急手術を行うことができる体制が整っています。他院からのご紹介や緊急転院も積極的に受け入れています。

新﨑 信一郎(しんざき しんいちろう)センター長