疾患概要

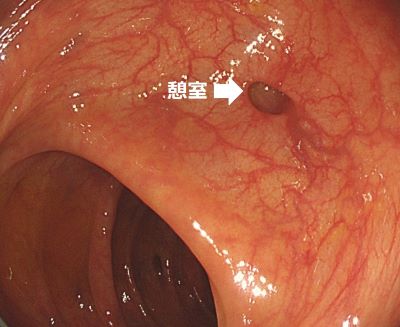

憩室とは、消化管壁の一部が外側に突出し、嚢状(のうじょう・袋状の形のこと)になった状態をいいます。憩室は食道、胃、十二指腸、小腸、大腸のいずれにもできますが、大腸にできることが一番多い病気です。ここでは、最も頻度の多い「大腸憩室症」について説明します。

大半の大腸憩室は無症状で臨床上は問題になりませんが、しばしば炎症を起こしたり(憩室炎)、出血した際(憩室出血)には早急な治療が必要となります。近年、大腸憩室炎や大腸憩室出血は増加傾向にあり、再発率も多いため、臨床上問題となることがあります。特に、憩室出血では1年以内に再度憩室出血を起こす確率が20~35%といわれています。日本では憩室の4分の3が右側の大腸に生じるといわれており、加齢によって進展し、左側の結腸での憩室が増加するとされています。40歳以上の中高年者の大腸に憩室があることが多く、特に食物繊維の摂取が不足している人にできやすいといわれています。

原因・症状

大腸憩室は、1個だけではなく複数個できる場合が多いです。ほとんどは後天的に出現し、大腸の壁の強さと腸管内圧のバランスが崩れることでできると考えられています。高齢化や食生活の変化によって便秘の頻度が高まり、糞便を送り出すための腸管運動が亢進(こうしん)することで腸管内圧も高くなります。その結果、圧に耐えられなくなった腸管壁の一部が、外側に膨らむことで憩室ができます。

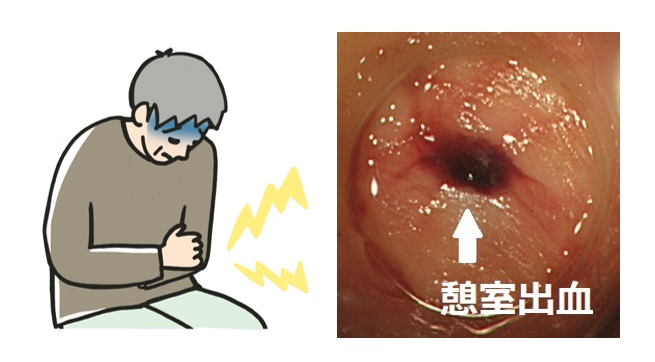

前述した通り、憩室があっても大半の方は無症状のまま生活をされています。しかし、憩室に糞便が溜まったまま長時間が経つと、内部で細菌が増殖し、憩室に炎症が生じます。これを「憩室炎」といい、腹痛や発熱、また下痢症状などが出現します。炎症の強さによっては、腸管穿孔(腸管に穴が空くこと)を引き起こしたり、膿瘍を形成したりすることもあり、非常に注意が必要です。また、憩室内の血管が貯留した便によって傷つけれられて出血することを「憩室出血」といいます。憩室炎と違って腹痛や発熱は見られませんが、突然の血便で発症することが特徴的です。

検査

診断にはどちらも血液検査や腹部CT、また下部消化管内視鏡検査などを行います。

憩室炎

憩室炎では、血液検査で白血球などの炎症反応に関連した数値の増加を認めます。また、腹部CTでは、炎症をきたしている憩室周囲の壁が肥厚したり、脂肪織が混濁したりといった炎症所見が見られます。炎症が非常に強く穿孔をきたしている場合は、上記の所見に加えて、本来見られない空気が存在することもあります。膿瘍形成を伴っている場合は、球状の膿の塊がCTで確認されます。

憩室出血

憩室出血では、血液検査で貧血の進行を確認します。また、内視鏡での検査が有効であり、出血している部分を見つけ、後述する内視鏡的止血術も行うため、検査と同時に治療も行うことができます。しかし、憩室は多発していることが多く、どの憩室から出血したか分かりにくいこともあります。血便が見られてから24時間以内に内視鏡検査を実施しても、出血している憩室が正確に同定できる割合は22%〜40%といわれています。内視鏡を行って出血している憩室が分からなかった場合は、造影CTや血管造影検査などの別の検査で出血部位を評価することもあります。

治療

憩室炎および憩室出血の治療としては、どちらも数日間の絶食による腸管安静が基本となります。絶食を行う場合は、水分や栄養が不足するため、入院の上、点滴での治療を行います。

憩室炎

上記の治療に加えて抗菌薬投与を行うことで、細菌の増殖を抑えます。ほとんどの場合は抗菌薬の投与で軽快しますが、穿孔や膿瘍を形成している場合は、外科的手術や膿瘍ドレナージといった追加治療が必要となることもあります。

憩室出血

まず内視鏡を行い、出血している憩室が同定できた場合は、医療用のクリップやスネアというゴムを出血部位に掛けて止血を行います。

注意点としては、適切な治療を行って症状が改善したとしても、憩室炎も憩室出血も非常に再発しやすい疾患とされています。ほとんどは無症状のまま経過することが多く、必要以上に恐れる必要はありませんが、治療歴のある方は、腹痛や血便が出現した際には速やかに医療機関への相談を検討してください。

患者さんに安心して受診いただける、最善かつ最高の医療を

消化管内科は2022年7月に炎症性腸疾患内科と統合し、食道がん・胃がん・大腸がんなどの消化管腫瘍、クローン病・潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患(IBD)、および機能性ディスペプシアや過敏性腸症候群などの機能性消化管疾患をはじめとして、消化管疾患の全般にわたって診療しています。

当院は、国内でも有数のIBD診療数を誇る施設であるとともに、早期がん内視鏡治療のハイボリュームセンターでもあります。

最善かつ最高の医療を提供するベく日々努力するとともに、患者さんに安心して受診いただけるよう、エビデンスに基づきつつ一人ひとりの病状に応じた丁寧な診療を心がけています。

新﨑 信一郎 (しんざき しんいちろう)主任教授/診療部長