疾患概要

パーキンソン病は、1817年にジェームズ・パーキンソンにより発表された病気で、アルツハイマー病に次いで多い神経変性疾患です。遺伝はほとんどしません。中高年で発症することが多いのですが、若年で発症することもあります。

人口10万人あたり約150人の患者さんがいるとされ、60歳以上ではさらに増加します。

パーキンソン病にかかると、大脳の下にある中脳の黒質ドパミン神経細胞が徐々に減少します。減少する理由はわかっていませんが、現在はドパミン神経細胞の中にαシヌクレインというタンパク質が凝集して蓄積し、ドパミン神経細胞が減少すると考えられています。

ドパミン神経細胞が減ると、動作がゆっくりになり、筋肉の緊張が高くなったり(筋強剛)、手足のふるえ(振戦)が出たりします。黒質のドパミン神経細胞以外にも青斑核のノルアドレナリン神経細胞、縫線核のセロトニン神経細胞、マイネルト基底核のコリン作動性神経なども変性するため、運動症状のみならず多彩な非運動症状が高頻度に合併する全身疾患です。

原因・症状

現時点でははっきりとした原因はわかっていません。からだのふるえから始まることが多く、次に動作がゆっくりになります。痛みで発症することもあり、肩関節痛を治療していたが良くならず、その後にふるえがでて診断がつくこともあります。初期には症状の左右差があります。

表情は変化に乏しく(仮面様顔貌)、言葉は単調で低くなり、動作が減少します。歩行は前傾前屈姿勢で歩幅が狭く、歩行速度は遅くなります。すくみ足といって、歩行時に足が地面から離れなくなることもあります。特に方向転換するときや、狭い場所を歩くときに障害が目立ちます。

これらの運動症状に加え、うつ症状、認知機能障害、幻視・幻覚や妄想などの非運動症状が認められます。昼間の眠気、夢をみて暴れる(レム睡眠関連行動異常)、自律神経障害(便秘、頻尿、発汗異常、起立性低血圧)、嗅覚低下、痛みやしびれなどの感覚障害などの症状も伴います。

検査

診断は問診と神経学的診察によって行いますが、専門医でも判断が難しいことがあります。そこで、診断の助けになる検査を実施します。

その検査には、脳MRI画像、MIBG心筋シンチグラフィ、ドパミントランスポーター(DAT)シンチグラフィや嗅覚検査などがあります。MRI画像は脳内の状態をみる検査です。パーキンソン病では異常がみられず、脳梗塞や脳腫瘍などを除外することができます。

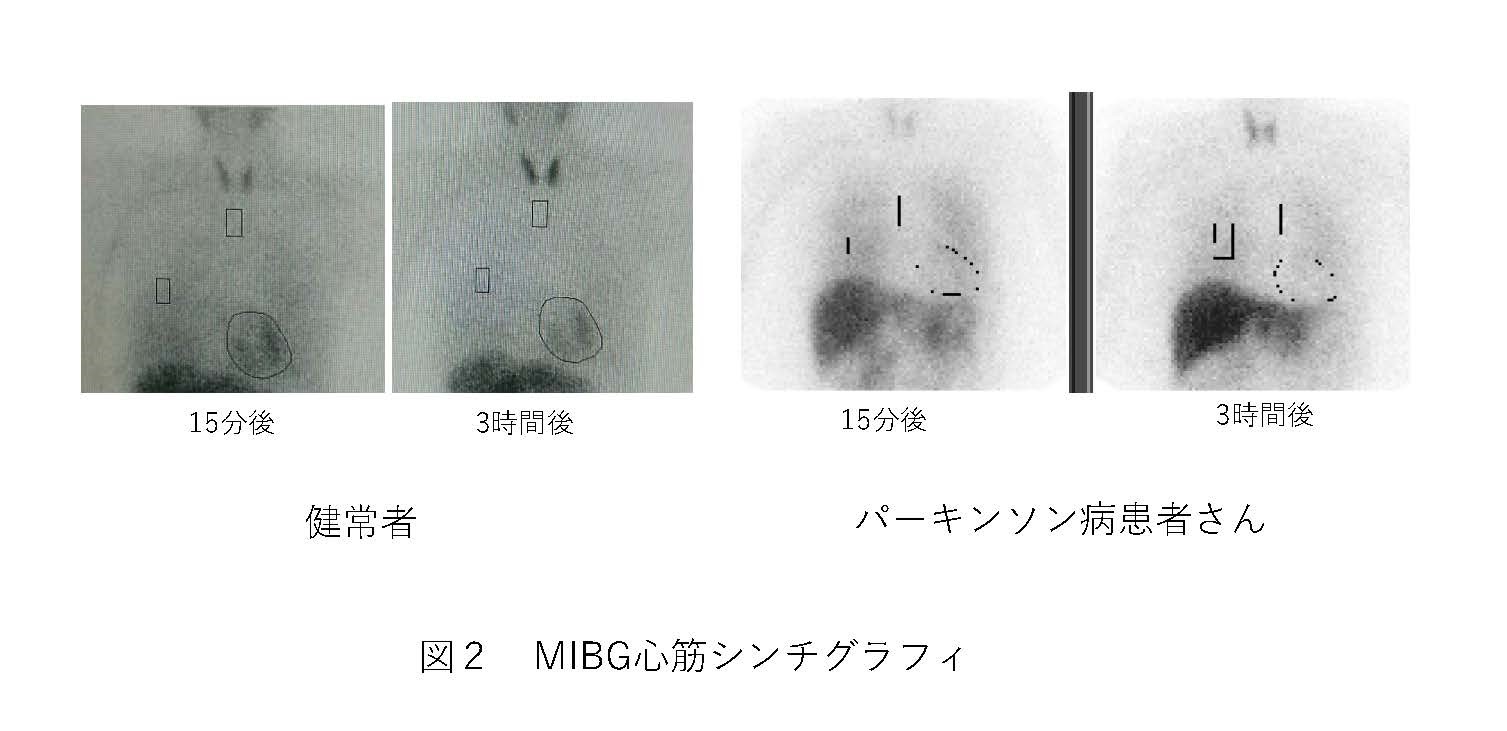

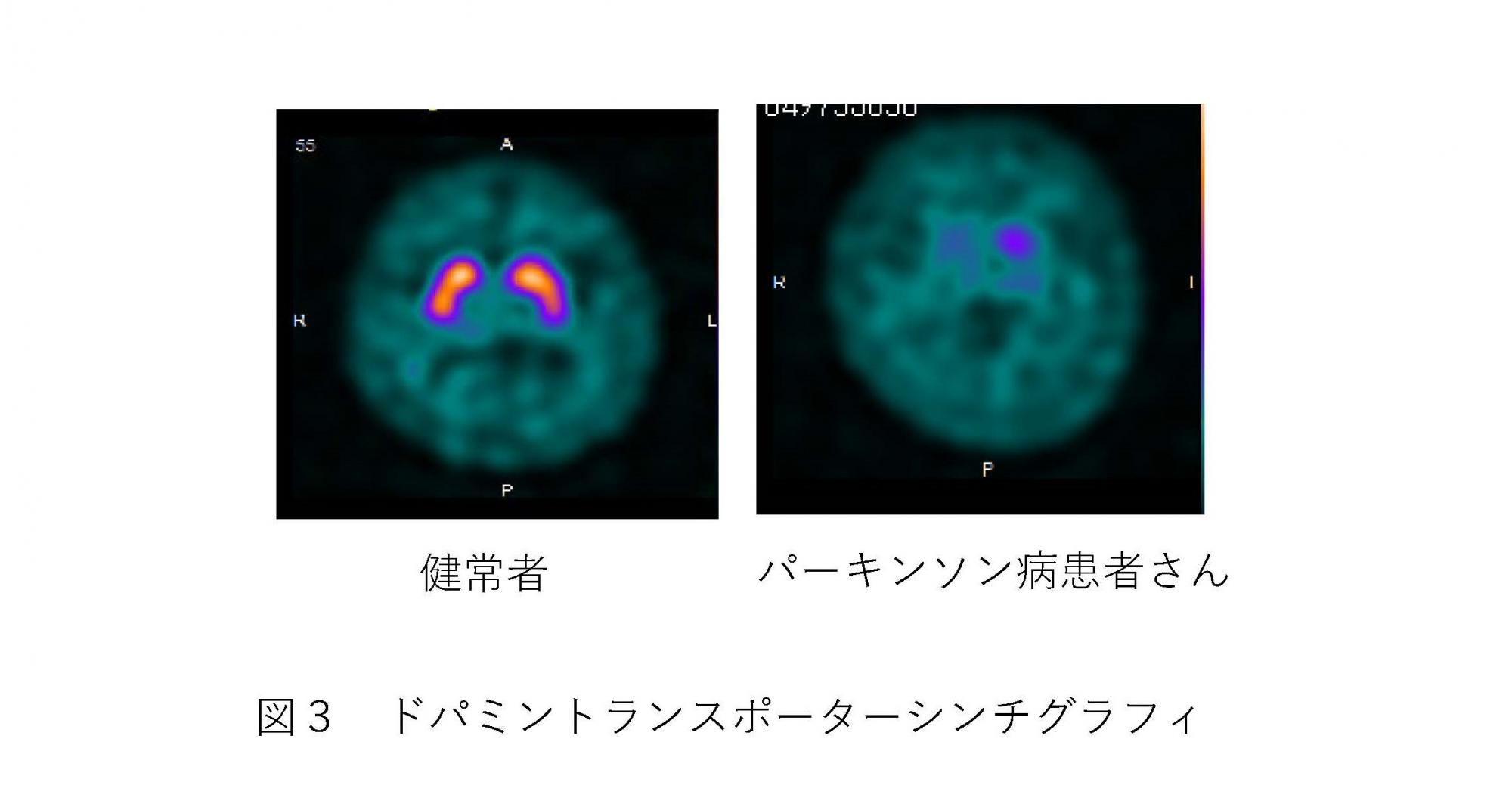

MIBG心筋シンチグラフィは心臓の交感神経の機能をみる検査です。パーキンソン病では心臓の交感神経の機能が低下しMIBGの取り込みが少なくなります。DATシンチグラフィはDATを画像でみる検査で、ドパミン神経の減少や変性を捉えることができます。パーキンソン病やレビー小体型認知症ではDATが減少します。嗅覚検査は、パーキンソン病では早期から嗅覚が落ちることが多いため、診断の手掛かりとなります。

治療

治療は薬物療法が中心です。ドパミン神経細胞が減少するため、少なくなったドパミンを補います。

脳への移行をよくするためドパミン前駆物質のL-ドパを服用します。L-ドパによる運動合併症が起こりやすい若年者はドパミンアゴニストやモノアミン酸化酵素B阻害薬で治療を始めることがあります。高齢者(70歳以上)や認知機能低下がある患者さんはL-ドパで治療を開始します。

症状の重さ、効果や副作用などに応じて、薬剤の選択や増量を検討します。

手術療法は、脳内に電極を入れて視床下核を刺激する方法がよく行われます。

ふるえの強い患者さんや、ウェアリングオフという薬の効果が持続しない患者さんで効果が期待されます。L-ドパ持続経腸療法ではカセットに入った薬をポンプとチューブを使って直接小腸に投与するため、お薬の安定した吸収を可能にします。これには胃ろうを開ける手術が必要です。今後iPS細胞を用いた治療が期待されています。

正確な診断を行うため、詳しく診察を行います

当科では、脳、脊髄、末梢神経、筋肉などの病気を診療しています。

血液検査などに異常がみられないケースもあり、詳細な診察を行っていく必要があります。兵庫県神経難病医療ネットワーク支援協議会の協力病院でもあります。

木村 卓(きむら たかし)診療部長